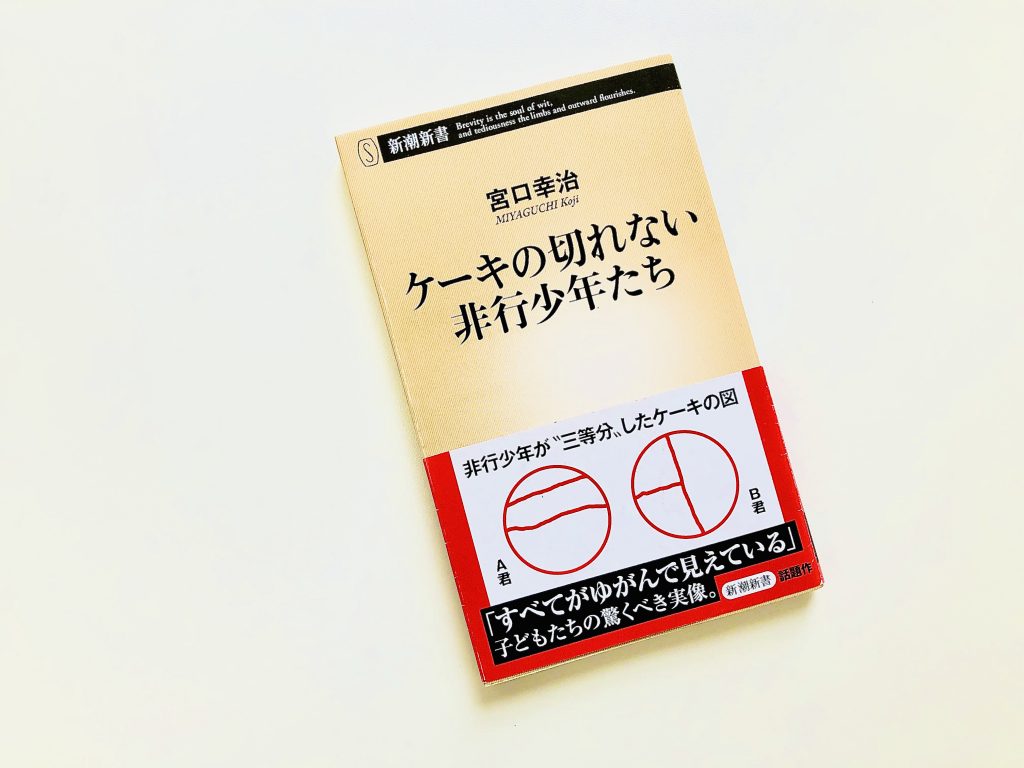

「ケーキの切れない非行少年たち」

宮口幸治

新潮社

https://www.amazon.co.jp/dp/4106108208/

地域ににもよるかもしれませんが、お節介おばさん的な人が減ったと思いませんか?

娘と子どもを育てる環境について話をしたりします。

私が、子育てをしている時は、まだ、

大人がみんなで子どもを育てる環境が今よりあった気がします。

私が、当時、まだ1歳にならないわが子を連れて、電車に乗って泣いたとしても、

年長の女性が、「今が一番大変だからね」と慰めてくれたような。

今は「自己責任」という言葉が、本来の使われ方ではなく、

間違った形で、横行しているように思います。

「好きで子どもを産んだんだろう。」

「勝手に産んだだから、苦労するのは親として当たり前。」

今の少子化は、このような空気とは無関係ではないでしょう。

この本は、大ヒットしています。

児童精神科医である著者は、

多くの非行少年達と会うことで、

「反省以前の子ども」がいることを気づきます。

なぜ、人を傷つけてはいけないのか。

なぜ、人のものを勝手に使ってはいけないのか。

それを理解する機会がないまま時を過ごしています。

「ケーキを切れない非行少年たち」

というタイトルが、衝撃的でかつ、伝わりやすく秀逸です。

そう、そもそも、ケーキを三等分にするということがわからない。

「ほめる」教育を、間違って運用している。

教育のシーンに対する欠点を著者は指摘しています。

実際「教えない」教育がこれからのスタイルだと言われますが、

ベースの「知識」や、「考え方」を教わらないでただ「考える」というのは無理。

効率が悪いのとともに、ここで格差が生まれます。

本当は、その認知や学習の遅れを、ケアされるべき子どもだったのが、

取り残されて、本人は、何をやってもうまく行かない。

犯行を犯して、初めてその実態がわかる。

この本がヒットしたのは、「単に、この少年たちの現象に、読者が社会正義に気づいた」

ということではないと思います。

ここに登場する非行少年は、現代の象徴でもあるのだと思います。

多くの人が、この非行少年と自分を重ねた。

また、

多くの人が、このような非行少年を生み出している側であることも感じたのではないでしょうか。

もう少し、情報が少なくて、時代の変化がゆっくりな時代には、

このような少年にも目が届いたのかもしれません。

電車の中で、他人の親子連れにも、声をかける余裕があったのかもしれません。

今は、全ての人が、余裕がないように感じます。

でも、これからどんどん、時代の変化は早くなり、情報は多くなっていきます。

では、私たちは何をするか。

『情報の端々に、囚われて翻弄されない

つまり対極を掴む』

ということなのかと思います。

SNSは、絶えず情報が流れてきます。

だから、週に1回。書店に行く。

週に1度、ベストセラーのランキングをみる

そんなことをして、大局を掴むことをおすすめします。

「考える」には材料が必要です。

自分自身の訓練としては、いいインプットから「教わる」そして「考える」。

そして、子どもや、後輩や、導くべき人たちには「教えて」「考えてもらう」

そんなバランスが必要なのだと思います。

今の、困難を乗り越えるには全ての人が、「教える(教わる)」と「考える」を懸命にすることが必要だと思います。

著者になるとは、まさしくとの繰り返し。

全ての人が著者になることで、世界は良くなると思っています。

情熱をもったアナタ

出版の世界は

コワイ場所

ではないと思います。

(終)

◆文章サロン「ふみサロ」参加者の投稿リンク集

児玉朋己氏

https://note.com/tom_yamabiko/n/n5c0de9486009

ハート・カウンセラーkokko氏

https://ameblo.jp/fumi-kokko1103/entry-12793636851.html

emi氏

https://note.com/emi601/n/n3dcc920d2ee6

大森奈津子氏

https://ameblo.jp/miyakodori2020/entry-12794437327.html

おかざきみずえ氏

https://note.com/runiruni/n/na48222b59372

ねぎしともみ氏

https://note.com/tomosounds/n/n522a8c1cfca5

平澤雅子氏

https://ameblo.jp/mko-kotonoha/entry-12794540218.html

竹原朋美氏

https://ameblo.jp/colorhiyori/entry-12792953548.html

yumiko氏

https://ameblo.jp/fumisaro/entry-12794041927.html

絵本作家y・oko氏

https://ameblo.jp/3367b21tu0e8set/entry-12794329346.html

今村公俊氏

https://ameblo.jp/3201kys/entry-12794356092.html

横須賀しおん氏

https://ameblo.jp/yokosukashion/entry-12794362763.html

小林みさき氏

https://note.com/k_misakisan/n/na0b6e706ab81

しののめとも氏

https://note.com/shinonome69/n/n78254ee33498

朝日@NPO法人えーる代表理事氏

https://ameblo.jp/akapenguin/entry-12794509296.html

★本を題材にしたエッセイを書きます★

会員制文章執筆サロン ふみサロ 会員募集中

登録された方にもれなく、エッセイミニ講座動画をプレゼント

https://jdiscover.jp/bookreview/cat03/fumisaro/

★日常を豊かにするための本と出会うメールマガジン★

発行しています

「それでも、日々は輝いて。~本と一緒に歩こう~」

ぜひ、ご登録ください

いますぐ登録!

応援よろしくお願いします!

コメントを残す