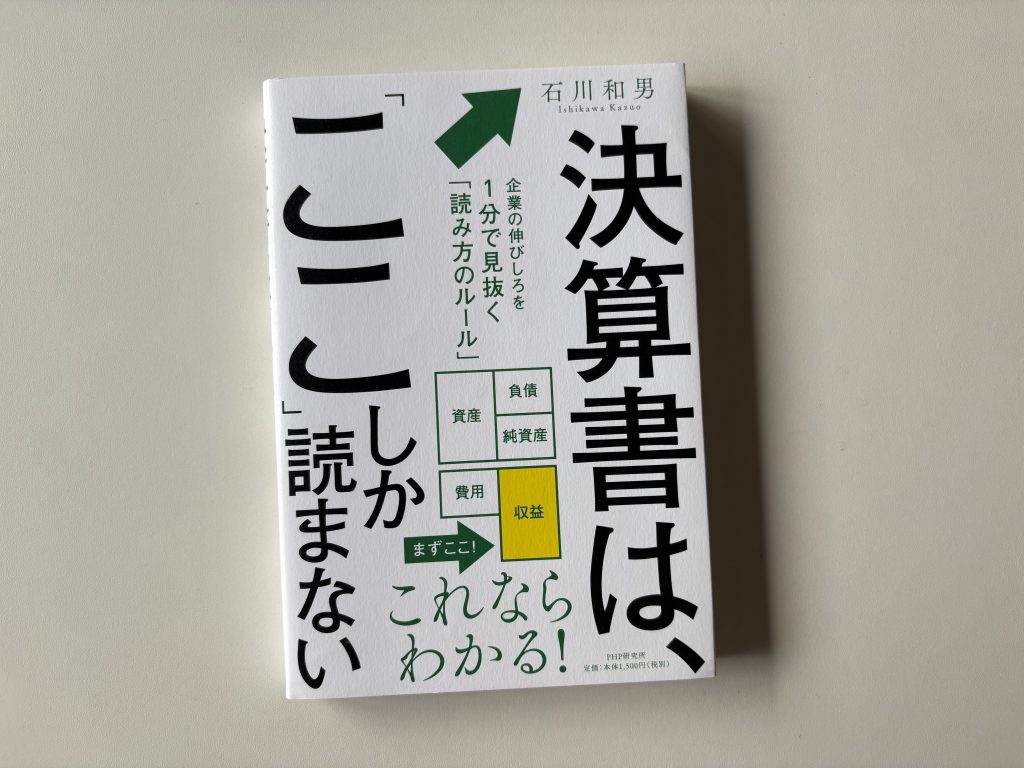

『決算書は、「ここ」しか読まない 企業の伸びしろを1分で見抜く「読み方のルール」』

石川和男

PHP研究所

https://amzn.asia/d/2inZW7t

この本の「おわりに」に、

印象的なエピソードが紹介されています。

韓国企業が、

日本の会社と中国の会社に見積もりを依頼しました。

日本の企業担当者は、

見積もりを持ち帰り、先輩に相談して、社内手続きを進めます。

通常よりは早めに出したつもりでしたが、

すでに韓国企業は中国企業に決めてしまっていたのです。

理由を尋ねると、

「あまりにも遅いので、もう見積もりを出す気がないのだ

と思っていた」と言われた、という話です。

もちろん日本側には、

仕組みやリスク回避の事情があるでしょう。

しかし、

実際に中国の企業は短時間で見積もりを提示し、

ビジネスチャンスを掴んだ。

著者がこのエピソードを紹介するのは、

「構造や仕組みが体に入っているかどうかで、

チャンスをものにできるかどうかが決まる」

ということを伝えるためです。

決算書も同じです。

単なる数字ではなく、

会社のビジネスモデルそのもの、

構造そのものを映し出しています。

著者のこうした表現の巧みさに、

私は編集者として惚れ惚れします。

(少し上から目線っぽいですが、お許しください)

この本が刊行されたのは2023年。

つまり構想は2022年から練られていたでしょう。

当時は「そんなこと?」と感じた人も、

今ではまさにリアルな問題として体感しているはずです。

そして、これからはさらに加速していく。

私自身、

極零細ながらもコンサルティングと

スクール事業を営んでいます。

小さい会社なのに構造は複雑。

マネジメントしていると痛感するのは、

構造を理解している人は動きが早い。

リーダーの言葉を自分の糧にして先に進む。

構造を理解していない人は、指示を受けても動けない。

この差は大きい、ということです。

決算書は「会社の通信簿」とよく言われます。

けれど、

数字を記号的に追っているだけでは何も見えてきません。

私も正式に

「決算書の読み方」を習ったことはありません。

しかし、

何度も金融機関に説明し、

税理士と議論し、実際に経営のコントロールに使う中で、

少しずつ構造が体に入ってきました。

決算書は、会社の仕組みを理解するための“翻訳ツール”です。

出版業界で言えば「出版企画書」に似ています。

出版企画書は日本語で書かれているから

「読めば分かる」と思いがちですが、

実際にはその奥に多くの構造が仕込まれている。

決算書も同じです。

決算書解説の本は数多くあります。

しかし、この本は単なる知識解説にとどまらず、

「会社の構造を掴み、未来を創るための道具」

として活かせる内容です。

著者の熱い思いが、行間から伝わってきます。

(終)

★本を題材にしたエッセイを書きます★

会員制文章執筆サロン ふみサロ 会員募集中

登録された方にもれなく、エッセイミニ講座動画をプレゼント

https://jdiscover.jp/bookreview/cat03/fumisaro/

★日常を豊かにするための本と出会うメールマガジン★

発行しています

「それでも、日々は輝いて。~本と一緒に歩こう~」

ぜひ、ご登録ください

いますぐ登録!

応援よろしくお願いします!

コメントを残す